衛星圖像揭示華為於中國擴大晶片生產規模

最新的衛星圖像,為外界揭開了華為科技在半導體自主化道路上的堅定步伐。正如《金融時報》所形容,這些圖像顯示出華為位於深圳的先進晶片生產線正以驚人速度擴張。這些畫面不僅反映華為和中國政府在發展本土晶片產能、減少對外國技術依賴的戰略決心,更是在美國持續收緊AI硬件出口限制下的直接回應。

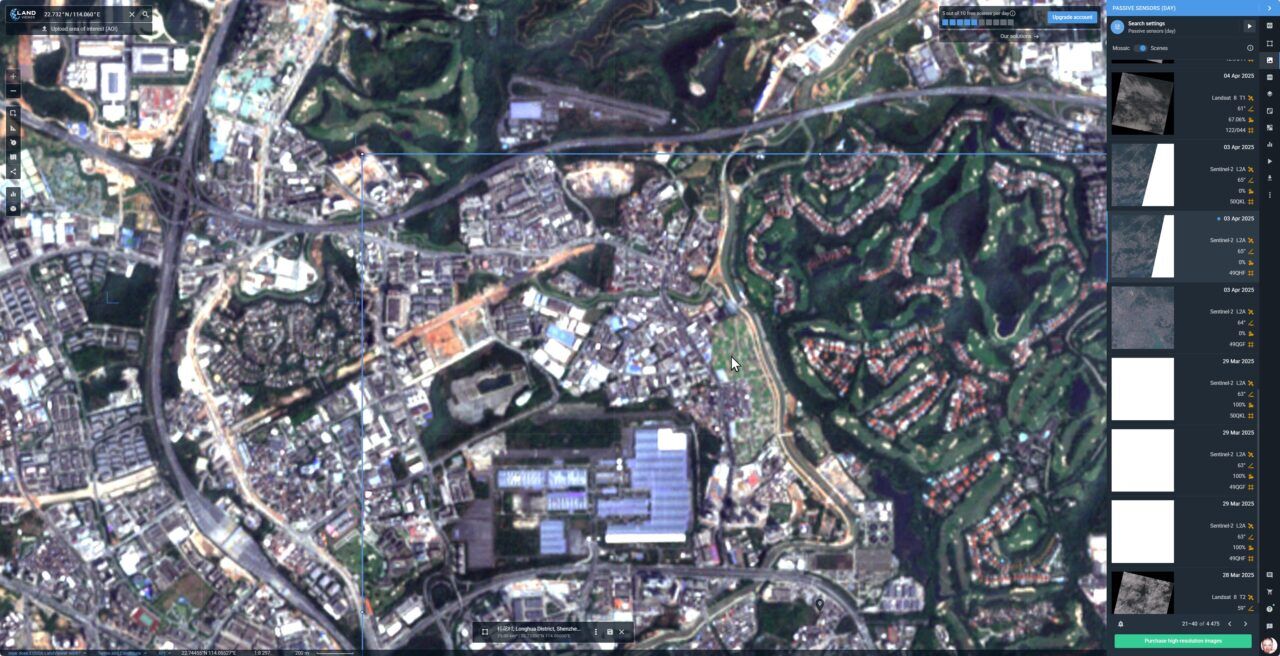

觀瀾製造集群的急速擴建

從2024年1月至2025年4月期間拍攝的衛星照片顯示,華為在深圳北部觀瀾原本空曠的山坡地,現已矗立起一座佔地五萬平方米的潔淨室、配套設施及已完工的冷卻水廠。這些工程進度,按照業界標準,距離大規模「設備搬入」只剩數星期。最新的圖像更捕捉到屋頂排氣塔及大容量氣體儲存槽正被吊裝進場,證明這座晶圓廠正進入最後的設備安裝階段。

約一公里外,華為姊妹公司SiCarrier已完成兩座光刻機廳的外牆包覆,並建起一條70米長的天橋,直通華為的裝卸區。今年3月27日於Semicon China首度公開亮相,SiCarrier展示了一套深紫外光(DUV)掃描儀、蝕刻機及量測設備,聲稱其生產線透過自對準四重圖案化技術可達5納米製程。

第三個樞紐、記憶體封裝廠SwaySure,於2025年2月封頂第四層潔淨室。高解析度影像顯示,現場擺放著銅柱晶圓框及HBM3測試堆疊。《日經亞洲》消息指,SwaySure將於下半年向華為雲端提供24層HBM樣品。

相關基建亦急速跟上步伐:深圳市電網於4月初為該區新建一座220千伏變電站,而市政許可記錄顯示,一條半導體級廢水管已連接至市內「海星計劃」公用走廊。4月底的衛星圖像更拍到SMEE及北方華創(Naura)設備運輸車隊排隊進場,證明首批光刻、蝕刻及薄膜沉積設備已進駐廠房。

華為同時押注於國產極紫外光(EUV)技術。其位於東莞的光學園區,正進行EUV原型機的測試,業界預期最快2025年第三季可試產,2026年有望小量量產。

綜合衛星圖像及現場消息,華為有望於2025年底前啟動首批7納米晶圓生產,一旦SiCarrier的先進DUV設備成熟,更可望進軍5納米製程。從動工到投產僅四年,足見華為與表面獨立供應商之間的緊密協作,目標是減輕美國出口管制的衝擊。

這一實體擴建,與華為近期於人工智能晶片市場的策略部署一致,顯示新設施主要針對自家Ascend系列AI處理器生產。自美方加強限制後,華為自給自足的動力更為強烈。

自2025年4月15日起,美國商務部要求出口Nvidia H20及AMD MI308 AI加速器至中國內地、香港及澳門必須獲得「無限期許可證」。商務部發言人強調此舉是「保護國家與經濟安全」,直接令Nvidia專為中國市場設計的H20晶片無法出貨。

對Nvidia財務影響立竿見影,該公司需在財報中計入55億美元的H20庫存損失。Nvidia行政總裁黃仁勳於4月17日突訪北京,與貿易官員會面,並表明希望「繼續與中國合作」,同時與AI公司DeepSeek創辦人梁文峰磋商合規硬件方案。

華為硬件攻勢加速

華為正準備於2025年5月起大規模出貨Ascend 910C AI處理器,主要供應受H20禁令影響的中國AI企業。Albright Stonebridge Group分析師Paul Triolo認為,美國限制「將令華為Ascend 910C GPU成為中國AI開發者及推理運算的首選硬件」。

Ascend 910C採用chiplet設計,結合兩顆前一代910B處理器,據稱效能可媲美Nvidia H100(該型號自2022年起已被禁售中國),並以BF16格式達到約780 TFLOPS算力,兼顧AI運算速度與精度。

展望未來,華為已於2025年4月19日發布Ascend 920晶片,採用6納米製程,目標算力超過900 TFLOPS,並搭載HBM3高頻寬記憶體,預計2025年下半年量產。同時,華為推出AI CloudMatrix 384叢集系統,整合384顆Ascend 910C,據SemiAnalysis分析,整機可達300 PFLOPS(BF16)及49.2 TB HBM總容量。

雖然這些數字在紙面上超越Nvidia 72 GPU的GB200 NVL72系統(約180 PFLOPS、13.8 TB HBM),但CloudMatrix是靠規模堆疊換來,總功耗高達559千瓦,遠高於GB200的145千瓦,反映出運算密度與能效的取捨。不過,考慮到中國部分地區能源價格較低,這種模式或許更具成本效益。CloudMatrix採用全光網絡,利用LPO(Linear Pluggable Optics)技術,有望降低數據中心短距連接的能耗。

穿梭於製造迷宮中的國產化挑戰

要在國內量產這些晶片,必須突破美國制裁的重重障礙。中國最大晶圓代工廠中芯國際(SMIC)據稱以7納米級N+2製程生產部分元件,但良率問題仍存。此外,路透社與SemiAnalysis指,現時不少910C晶片實際上是台積電為中國設計公司Sophgo製造的晶圓,華為透過中間渠道取得。

這一供應鏈關係,令美國監管機構於2025年4月初調查台積電替Sophgo代工的合規性。華為否認採用台積電製Sophgo晶片,台積電則強調遵守規定,自2020年9月已停止直接供貨華為。類似的複雜供應鏈操作,也出現在高頻寬記憶體(HBM)採購上,外界猜測部分元件來自三星等廠商。

中國策略大轉向

這一切背景,正是中美科技競爭日益白熱化的縮影。美國試圖限制中國獲取先進技術,卻反而刺激中國加快自給自足步伐。中國政府推動的「大基金」已投入475億美元支持半導體產業。

即使在H20禁令前,中國企業已開始囤積Nvidia晶片以備不時之需。隨著外國選項被封殺,華為及一眾中國GPU初創公司正準備填補市場缺口。分析員Patrick Moorhead認為:「中國企業只會直接轉向華為。」而衛星圖像下的深圳新廠,正是這場戰略轉型最具體的證據。

編輯評論:晶片戰爭下的中國式突圍

華為這次的擴廠,不僅僅是企業層面的產能提升,更是一場國家級科技突圍的縮影。美國的出口管制本意是拖慢中國AI與先進製造的腳步,但現實卻推動中國用「全國之力」打造屬於自己的晶片生態圈。這種「被壓迫式創新」其實在中國科技史上屢見不鮮,從早期的航天、核工業到5G,如今輪到半導體。

但值得警惕的是,規模堆疊雖然一時可彌補技術差距,長遠而言,能效、製程良率、全球供應鏈的「灰色地帶」操作,都是潛在風險。華為能否在EUV等頂尖技術上真正突破,還需時間觀察。但可以肯定的是,這場「晶片戰爭」已經令全球半導體產業格局加速分化,未來的AI硬件競爭,將不再只是單純的技術比拼,更是國家安全、產業政策與全球市場博弈的綜合體現。

對香港甚至整個亞洲科技圈來說,這既是挑戰也是機遇——如何在全球科技地緣政治巨變下,找到自身定位與發展空間,將成為未來數年的關鍵課題。