設計及優化基於物聯網的雲端平台:結合NB-IoT與5G雙通道通訊提升自動化農機效能

引言

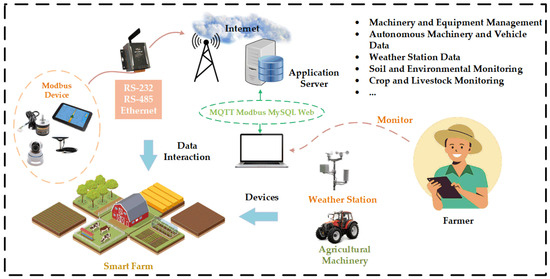

隨著農業通訊技術不斷進步,傳統系統的局限愈來愈明顯:覆蓋範圍有限、田間作業精度低、高耗電與延遲等問題,已經無法滿足現代大規模農業的需求。現代農業正邁向機械化、自動化和標準化發展,而雲端平台的出現,則為集中管理農機、降低人力成本提供了高效方案。自動化農機的快速發展,進一步提升了農業生產效率,減少對人力的依賴,同時令田間作業更精準。不過,要發揮這些系統的潛力,必須依賴強大的通訊技術,既要支援低頻寬環境數據傳輸(如土壤濕度、氣溫、天氣監測),亦要滿足高頻寬、低延遲的即時控制與路徑規劃。傳統通訊(如4G、Wi-Fi)在大田農業場景下,因覆蓋、耗電及延遲等問題而力有不逮,推動新一代平台與更高效通訊方案的誕生。

為應對這些挑戰,本文提出一個融合NB-IoT與5G雙通道的物聯網雲端平台,專為自動化農機而設計。NB-IoT負責低功耗、廣域傳感器數據傳輸(例如土壤、氣象資訊),而5G則處理高頻寬、低延遲的即時任務調度和路徑追蹤。兩種技術結合,既優化數據傳送,又提升設備協調,確保農業作業的精確性與穩定性。平台亦引入多機協同調度及多目標優化路徑追蹤機制,針對資源分配及精準操作等難題,大幅提升系統效率與可靠性。最終目標,是為未來智慧農業提供可擴展、可靠的即時決策及調度方案,助力大規模農業運作。

智慧農業的通訊技術與平台演進

物聯網雲平台將各類感測器數據實時整合,推動農機智能決策。現時研究強調數據安全(如ElGamal加密)、隱私保護(如PPFchain架構),以及新一代的LoRaWAN感測平台,能即時監控土壤氮含量,優化施肥並減少污染。邊緣運算技術亦大幅提升數據處理速度和農機自主決策能力,例如智能農場資訊平台、元宇宙農機隊列管理,以及基於IoT的深耕監控系統。人工智能和機器學習則透過分析大量感測數據,優化決策過程、環境感知和路徑規劃,帶動農業生產智能化。不過,這一切發展背後,穩定高效的通訊網絡仍是關鍵,否則難以確保數據實時傳輸與農機協同。

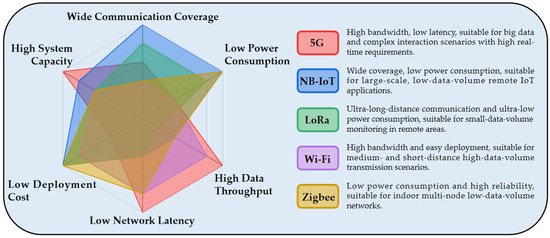

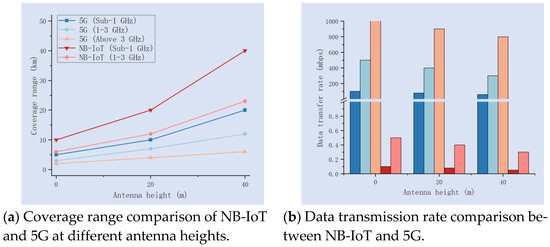

目前主流農業通訊技術包括NB-IoT、5G、LoRa、Wi-Fi和Zigbee,各有優劣。NB-IoT適合低功耗、遠距離、低數據率場景,5G則適合高頻寬、低延遲、即時控制。研究顯示,NB-IoT在1GHz以下頻段,覆蓋廣闊,適合基建不足的農村;5G則在3GHz以上頻段,覆蓋較小但速度極快,適合多機協作、精密作業。傳統農業平台多依賴單一通訊模式,難以同時兼顧遠程監控與高效數據處理。本文提出的系統,會根據需求動態切換NB-IoT及5G,以達到最佳資源利用和系統穩定性。

雲端平台的智能調度與路徑控制

即時任務調度對自動化農機至關重要。雲端計算平台常用於智能分配任務和動態調整作業計劃,解決大規模農業複雜的調度與路徑規劃問題。這些優化不僅提升資源利用率,更大幅提升作業精度。近年研究提出多種優化方法,例如模擬退火(SA)優化調度、VRP多點車輛路徑動態調整、混合整數規劃(MIP)優化收割與運輸路線、深度強化學習(DRL)提升多機協同,以及改良螞蟻算法和NSGA-III等多目標優化技術。

精準路徑追蹤控制算法是確保農機穩定高效運行的關鍵。現有研究涵蓋衛星與視覺融合導航、無模型自適應預測控制(MFAPC-PID)、模型預測控制(MPC)等。雖然MPC在路徑追蹤上有明顯優勢,但計算複雜度高、即時性有限,推動各種改良方案出現,例如模糊控制自適應MPC、數據驅動MPC、粒子群優化實時路徑規劃、深度強化學習和模糊滑模控制等。

儘管物聯網、AI及先進通訊技術推動智慧農業發展,但在偏遠及複雜環境下,連接穩定性仍是一大挑戰。多機協同調度與IoT的深度融合、資源分配優化、任務無縫執行,以及現有路徑控制算法的穩定性和精度,均有待進一步突破。

平台架構與實地驗證

本研究由哈薩克斯坦Al-Farabi國立大學與中國西華大學合作,於成都現代農業裝備教學實習基地進行,試驗田面積約1.15公頃。實驗用拖拉機配備自主導航系統(RTK、IMU、雷達、攝像頭),結合所提出的路徑追蹤算法,實現精準自動控制。

平台設計方面,採用NB-IoT與5G雙通道,NB-IoT負責低功耗、長距離的環境感測數據傳送(如土壤濕度、氣象),5G則處理高頻寬、低延遲的即時控制和多機協作。平台引入多機協同調度(結合Dijkstra算法與改良Harris鷹優化IHHO算法)及多目標路徑追蹤,提升調度效率與路徑精度,減少外界干擾。實驗結果證明,系統在數據傳輸可靠性、路徑追蹤精度及資源優化方面表現出色,具備在大規模智慧農業應用的可行性和擴展性。

評論與啟示:香港視角下的農業數碼轉型

這項研究充分展現了現代農業與物聯網、5G、AI等先進技術深度融合的趨勢。對於香港這類土地有限、農業規模細小但講求高效的地區,這種系統的精髓不在於單純規模擴張,而是資源極致運用與精細管理。例如,香港的有機農場、都市農業、甚至天台種植,若能引入低功耗感測(NB-IoT)配合5G高速數據,便可實現環境自動監控、作物精準管理,甚至遠程協同操作,將人手需求降至最低。

更值得深思的是,這種雲端平台不單只服務農業本身,還可以外溢到食品安全、環境監控、城市基建等領域。試想像,未來香港的都市農業與政府的智慧城市平台融合,透過NB-IoT感測器即時監控農田、魚塘、甚至濕地,並以5G連接AI決策系統,實現全域數據流通與自動化管理。這不僅提升本地糧食自給率,更是數碼經濟與可持續發展的交匯點。

然而,香港在推動這類技術時,亦要留意本地網絡覆蓋、頻譜分配、數據安全標準及跨境協作等問題。現時5G與NB-IoT基站分布、農地與市區的連接瓶頸,仍需政策和產業共同推動。而AI與自動化管理的普及,亦要兼顧技術人員培訓、農民數碼素養提升,以及相關法規的更新。

總結而言,這項研究不僅為大規模智慧農業提供了可行藍本,更啟發香港及其他城市地區如何以數碼技術重塑農業與環境管理生態。未來,農業不再只是「種田」這麼簡單,而是結合雲端、AI、通訊、數據安全等多元科技的綜合產業。香港若能率先試點,或可成為亞洲智慧農業與都市永續發展的示範者。