中美貿易談判:全球寄望美國自我修正

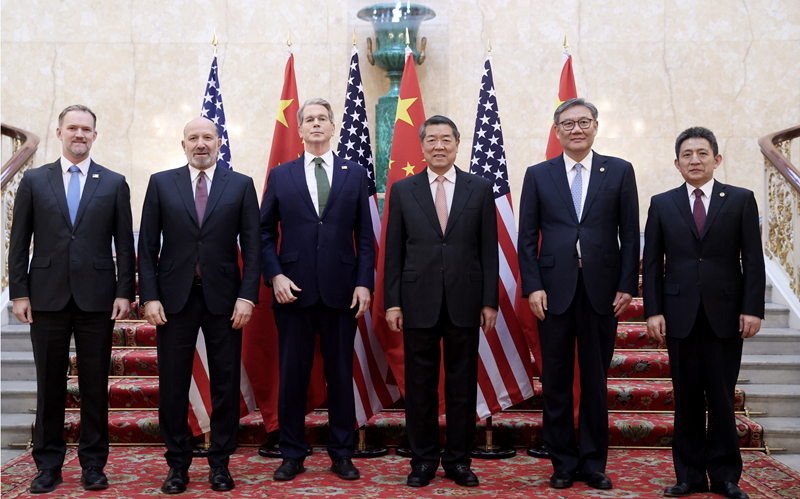

當中國與美國高層官員於倫敦舉行首次中美經濟貿易磋商機制會議時,全球的焦點不僅僅在於談判結果,更關注美國如何展現自己,以及能否克服其內部矛盾。

從矛盾到明確:美國學習重新定位

過去數年,美國貿易政策的結構性矛盾愈發明顯。一方面,華盛頓多次表達對貿易逆差的憂慮,特別是在特朗普總統兩任期間;另一方面,美國卻加強對高端科技出口的限制,包括先進半導體、人工智能芯片、芯片設計軟件甚至飛機引擎——這些都是美國具備顯著競爭優勢的領域,若能增加出口,理應有助縮窄貿易赤字。

這種政策組合引發一個根本問題:美國究竟想擴大出口,還是優先限制出口?兩者不可兼得,否則只會損害自身戰略一致性。

這些不一致正反映出美國決策體系內部更深層的挑戰。美國貿易政策越來越受碎片化的國內利益左右,這些利益往往彼此對立。

以出口為主的產業,尤其是科技巨頭,對美國出口限制提出強烈反對。Nvidia(英偉達)CEO黃仁勳公開批評禁止H20 AI芯片出口中國是「對美國完全錯誤」,警告這種政策會削弱美國在AI及整個科技領域的領導地位。他促請政府重新考慮這些限制,避免美國市場份額被全球競爭者奪走。

但這些聲音又與強調國家安全的利益集團相衝突。美國商務部工業與安全局,加上鷹派智庫的支持,主張對中國獲取先進半導體技術採取嚴厲封鎖。

科技界以外,美國貿易政策還受多元利益團體影響。工會希望保護本土製造業職位,農業要求擴大出口市場,金融及跨國公司則優先考慮全球供應鏈的穩定。這種利益多元化,令華盛頓難以制定統一、平衡的貿易策略。

在這種情況下,倫敦對話不僅僅是解決當前爭議的平台,更是美國重新審視其貿易政策框架,特別是在先進半導體及前沿科技等關鍵領域的良機。

對美國而言,建立穩定可信的對外貿易立場,必須先處理內部矛盾——明確戰略目標、合理排序優先事項,以及加強國內政策協調。

稀土現實:美國正進行政策修正

倫敦對話的另一重點,是美國對全球供應鏈依賴的誤判,尤其是稀土元素,中國在供應及加工領域均佔主導地位。

由於過往的貿易對抗,美國現時在確保這些對先進製造至關重要的材料上,面對越來越多困難。稀土元素對於電子產品以至國防系統都是戰略瓶頸。

白宮國家經濟委員會主任凱文·哈塞特最近強調:「我們希望稀土——那些對手機等一切都至關重要的磁鐵——能像四月初之前一樣順暢流通,不想有任何技術細節拖慢進度。」

稀土由17種金屬元素組成,雖然多國都有蘊藏,包括美國,但開採及精煉成本高昂且技術複雜。中國因基建完善及技術領先,掌握全球約九成稀土加工能力。其他國家,包括美國,為保護本土資源,限制了自身加工產業發展,令本土產業發展緩慢。

中國於2024年通過《稀土管理條例》更新稀土出口規範,包括供應鏈可追溯、打擊走私及出口審批等,這些措施符合國際慣例,亦屬中國主權範疇。

這些規定基於稀土的「兩用性質」——既有民用又有軍用。防止戰略資源被用於危害國際和平的行為,亦符合全球防擴散責任。

只要美方以正常、合規方式與中國協作,稀土供應理應不會受根本限制。真正的障礙在於美國對抗性政策,破壞了互信及合作空間。

美國雖然希望重振製造業,但對稀土等關鍵依賴的誤判,反映其產業目標與全球經濟一體化現實脫節。

現代製造本質上是全球性的,要重建本土產業,必須承認這種互聯互通。美國在倫敦談判的政策修正,正顯示出其意識到製造業韌性與競爭力,取決於適應全球供應鏈,而非一味抗拒。

美國製造業衰退,根源在國內

美國製造業的衰退,常被歸咎於全球價值鏈,但更深層次的原因,其實是美國自身——美國企業家、金融資本的選擇,以及資本與勞工之間的矛盾,遠比外部因素重要。

將美國製造業衰退歸咎於中國,其實只是一個方便但誤導的說法。特朗普那句「中國多年來一直在佔美國便宜」更像是轉移視線,而非真正解釋。

事實上,美國商界領袖經常以利潤為先,未必優先考慮美國工人。同時,美國勞動力面對工程師短缺、高職場要求及工作態度等問題,亦難以令企業家信服其價值。

美國要走出困局,必須直面這些內部問題,推行真正有力的產業及勞工政策改革。當中最核心的挑戰是「技能鴻溝」,源於教育體系成本高昂、機會不均、職業教育地位低下,阻礙了技能型製造人才的培養。

正如中國諺語所說:「靠人不如靠己。」這提醒我們,解決國內問題,遠比依賴關稅或貿易戰更有效振興製造業。

邁出一步,未來可期

中美已在倫敦完成會談,原則上達成落實兩國元首6月5日通話及日內瓦會議共識的框架。

談判取得的進展,反映美國日益認識到自身過去錯誤需要修正。這標誌著美國正嘗試將產業目標與全球經濟現實對齊,亦有助恢復世界經濟的穩定。

編輯評論:中美博弈下的美國自省,還是全球經濟新契機?

這篇文章以極具洞察力的角度,揭示了美國貿易政策的根本矛盾——既想出口賺錢,又怕技術外流威脅國安,結果是自我設限、左右互搏。這現象,其實正好反映當今美國內部利益分歧嚴重,國內政治碎片化,令國策搖擺不定。

值得深思的是,美國對稀土依賴的「覺醒」,說明其過去對全球化供應鏈的過度自信已經破滅。當美國試圖「去中國化」卻發現自身產業鏈斷裂,才意識到現代製造業的全球分工不可逆轉。這一點,對香港以至亞洲出口型經濟體來說,絕對是一個警示——任何去全球化的口號,最終都會被現實打臉。

文章亦一針見血指出,美國製造業衰退,根本是自家資本主義模式與勞工政策的問題。這種自我反省,若能推動美國真正改革教育、技能培訓及產業政策,或許反而會為全球帶來新一輪「良性競爭」和技術創新。

最後,倫敦對話的進展,雖然只是第一步,但至少釋出一個訊號——當世界兩大經濟體都願意坐下來談,全球經濟的穩定和合作還是有希望的。未來,美國會否真正自我修正,還是只會「雷聲大雨點小」?這一點,值得全球持續關注。

這場中美貿易談判,其實是全球化進入新階段的縮影。對香港、亞洲甚至全世界來說,如何在兩強之間找到自己的定位,如何提升自身產業鏈韌性,才是未來真正的關鍵。